绵阳“新”动力 | -260℃! 绵阳这个科研团队突破航天材料检测“低温极限”

绵阳“新”动力——-260℃!绵阳这个科研团队突破航天材料检测“低温极限”

在月球表面-180℃温度下

如何确保国之重器正常运转?

预知材料在极低温条件下的性能

就是关键!

然而,在深低温条件下

就连测试设备本身都可能发生形变

恶劣的温度状况

会给测量系统的误差解耦

带来难以想象的困难……

当国内低温精密测试设备依赖进口

绵阳这个科研团队勇敢地站出来

突破了材料检测“低温极限”

做到了对航空航天材料

最低-260℃的“极限体检”!

↓↓↓

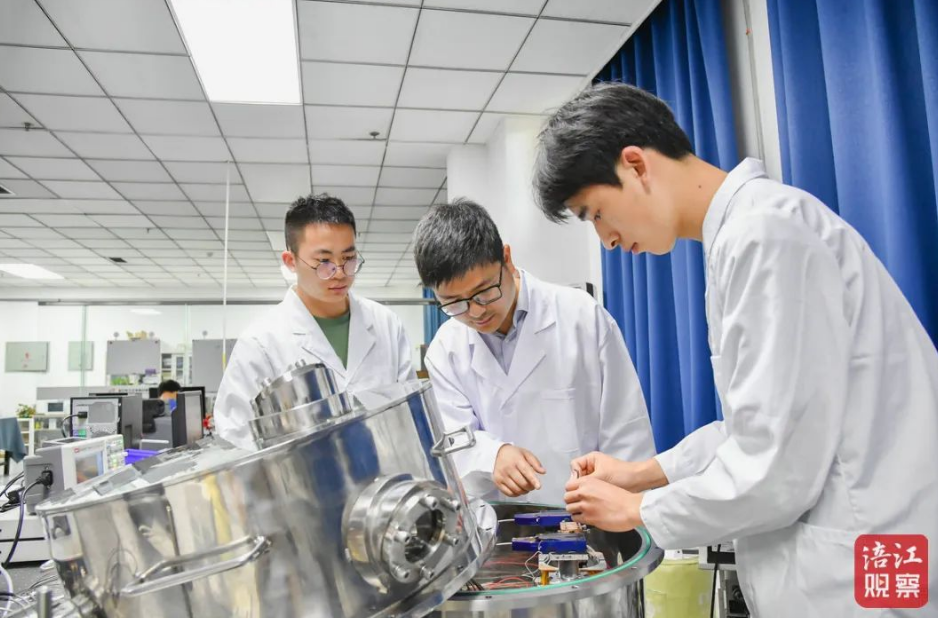

“对贵团队在2025年春节期间坚守科研一线,在重大型号关键材料测试中作出的突出贡献表示高度认可和诚挚感谢……”近日,西南科技大学制造科学与工程学院航空航天低温精密测试技术研究所倪磊教授团队,收到了一封来自中国空间技术研究院某中心的感谢信。

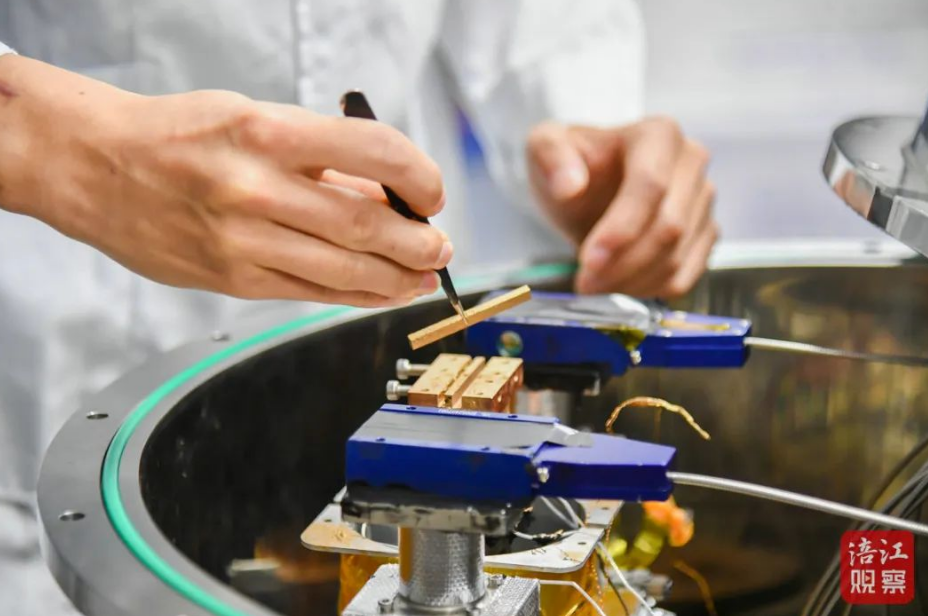

原来,倪磊团队自主研发的“深低温线膨胀系数测试仪”,参与了重大型号材料测试任务,并在今年春节期间顺利完成关键材料极低温环境下的特性测试。该测试仪基于光的干涉原理,实现了非接触式线膨胀系数的精密测量,能完成最低-260℃的测量工作。

“每一次测试都像给航空航天材料做‘极限体检’,确保由它们制造的设备能在太空环境中保持性能稳定。”

倪磊介绍说,不同于一般的线膨胀系数测试仪,该套设备的核心优势在于通过光机热一体化设计方法,结合非接触式微小位移测量手段,突破了线膨胀系数测量的最低温度并保持了极高的测量精度。

倪磊是西南科技大学特聘教授、制造科学与工程学院航空航天低温精密测试技术研究所负责人。早在2010年,当国内低温精密测试设备仍依赖进口时,从事光学工程专业研究的他便意识到低温精密测试技术的战略价值,一头扎进了低温光学方向的研究,致力于低温精密光学测试仪器的国产化研发。历时15年,团队先后自主研发高精度低温折射率测量仪、低温热导率测量仪、低温线膨胀系数测量仪,均实现了国产自主可控,部分仪器达到整机100%国产化,为国家空天探测、国土防御以及工业生产领域的精密测试解决了“卡脖子”技术难题。

从实验室到生产线,从技术突破到生态重构,绵阳正不断推进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。沃土之上,倪磊团队的成果也正加速走向产业化。

“目前,已经有企业与我们达成初步合作意向,或将实现批量化生产。”倪磊表示,绵阳既有“两弹一星”的精神传承,又有“产学研用”的生态闭环,团队将在2年内实现设备100%国产化与成果转化。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本平台联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

工作动态

-

绵阳“新”动力 | -260℃! 绵阳这个科研团队突破航天材料检测“低温极限”

2025-04-18 绵阳科技

-

泸州市召开地方标准改革试点工作推进会

2025-04-17 泸州市市场监管局

-

泸州市合江县两部门组织消防产品经营单位集中学习“手提式灭火器”等四项国家强制性标准

2025-04-17 泸州市市场监管局

-

四川出台新能源产业链建圈强链工作方案 全力打造全球新能源产业新高地

2025-04-16 四川省经济和信息化厅

-

首场活动启新程 质量提升再发力 金堂县召开铝单板行业质量提升专题培训座谈会

2025-04-11 金堂县市场监管局

-

宜宾推进白酒产业标准化发展

2025-04-11 中国市场监管报

-

彭州开展计量新规宣贯 筑牢市场诚信计量防线

2025-04-11 中国市场监管报

-

北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心中国牙谷服务工作站正式揭牌

2025-04-11 资阳高新区

-

坚持“大市场、大质量、大监管”思路 为成都东部新区“立园满园”贡献市场监管力量

2025-04-10 川观新闻

-

成都首店 都江堰地理标志保护产品推广店“开门迎客”

2025-04-10 都江堰发布